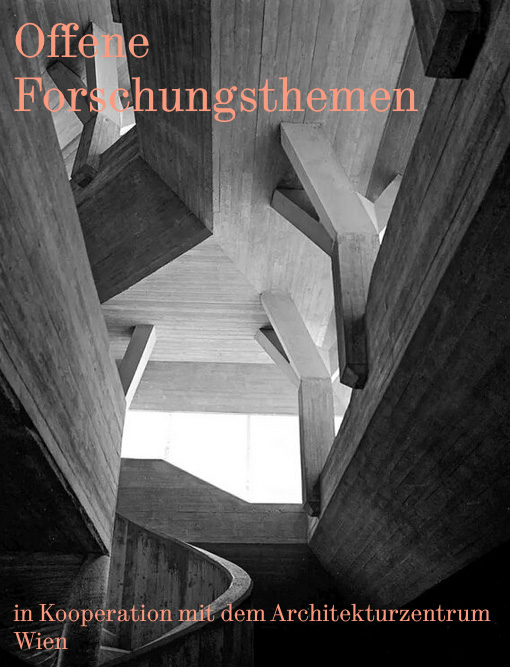

Kooperation von Az W und TU Wien; Abb. Osterkirche Oberwart 1966–69

© Foto: Karin Mack

Die Sammlung des Architekturzentrum Wien und der Forschungsbereich Kunstgeschichte der TU Wien kooperieren und bieten Forschungsthemen im Rahmen der Erstellung von Diplomarbeiten und Dissertationen an.

Die umfassende Sammlung des Az W zur österreichischen Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts beinhaltet einzigartige Primärquellen und Exponate. Diese werden wissenschaftlich erschlossen, erforscht und in vielfältiger Weise vermittelt.

Gemeinsam mit dem Forschungsbereich Kunstgeschichte der TU Wien streben wir im Research Center der Az W Sammlung Forschungssynergien an, die Lehre, Forschung und Vermittlung miteinander verknüpfen:

- Wissenschaftliche Bearbeitung von Primärquellen und Objekten aus der Az W Sammlung

- Interdisziplinäre Lehre und praxisnahe Forschung für Studierende

- Gemeinsame Vermittlungsformate zur Sichtbarmachung österreichischer Architekturgeschichte

Zu den Forschungsthemen

Jenseits des bekannten Werks: Die Megastrukturen des Wohnens im architektonischen Nachlass von Roland Rainer

Roland Rainer (1910–2004) war ein österreichischer Architekt, der mit seinen Bauten wie etwa der Stadthalle Wien (1958), der Wohnsiedlung Puchenau bei Linz (1965–2000) oder des ORF-Zentrums in Wien (1968–1974) die Architektur des 20. Jahrhunderts in Österreich prägte. Sein Konzept des verdichteten Flachbaus, das er gemeinsam mit Johannes Göderitz und Hubert Hoffmann in der Schrift «Die gegliederte und aufgelockerte Stadt» (1957) formulierte, galt lange Zeit als Standardwerk des Städtebaus der Nachkriegszeit. Ab den 1970er Jahren begann Rainer an Wettbewerben teilzunehmen, die als „Megastrukturen“ des Wohnbaus entworfen wurden. Darunter Projekte für die demokratische Bundesrepublik Deutschland, wie eine Stadt für 100.000 Einwohner*innen in München/Perlach, oder Wohnbauten für die sozialistische Regierung der Stadt Bratislava. Rainers architektonischer Nachlass ist seit 2015 Bestandteil der Sammlung des Az W. Ziel der theoretischen Diplomarbeit ist die Dokumentation und Analyse der bisher in Rainers Œuvre wenig beachteten Typologie der großformatigen Wohnstrukturen, die es auch im Kontext seiner städtebaulichen Konzepte zu untersuchen gilt.

Architektur im Blick: Karin Macks Rolle als visuelle Chronistin

Karin Mack (*1940) ist eine österreichische Fotokünstlerin, deren Werk einen bedeutenden Beitrag zur feministischen Avantgarde in Österreich leistet. Während sie vor allem für ihre innovativen Arbeiten im Bereich der feministischen Fotografie bekannt ist, sind ihre fotografischen Architekturdokumentationen der späten 1960er- und 1970er Jahre weniger im öffentlichen Bewusstsein verankert. Viele ihrer Fotos finden Verwendung in Friedrich Achleitners Führern zur österreichischen Architektur im 20. Jahrhundert und machen Karin Mack somit zu einer wichtigen Chronistin der österreichischen Architekturgeschichte. Macks Archiv der Architekturfotografie ist seit 2013 Teil der Sammlung des Az W. Es bietet eine wertvolle Grundlage für eine theoretische Diplomarbeit, die Macks architekturfotografische Arbeit erstmals analysiert. Ziel ist es, sich einen Überblick über Macks Œuvre zu verschaffen und aus dem Archivbestand heraus – mit Unterstützung der Betreuerin bzw. des Betreuers – ein Thema für die Diplomarbeit zu entwickeln.

Transparente Einblicke: Günther Feuerstein im Kontext architekturtheoretischer Diskurse

Günther Feuerstein (1925–2021) war ein österreichischer Architekt, der ab 1970 die Zeitschrift „Transparent“ herausgab, die mit Unterstützung von Studierenden der TU Wien gestaltet wurde. Inhalt waren sowohl die Präsentation internationaler Trends der Architektur als auch die Besprechung aktueller lokaler Themen. Ein Schwerpunkt lag auf dem starken theoretischen Zugang zur Architektur. Parallel dazu wurden von Feuerstein „Club-Seminare“ organisiert, die damals zu einem der wichtigsten Diskussionskreise zählten. In diesem Rahmen wurden aktuelle Entwicklungen mit einem kleinen Kreis von Studierenden der TU Wien diskutiert. Im Nachruf der TU Wien zu Feuerstein heißt es: „Er war ein charismatischer Vermittler, der an der TU Wien der 1968er Jahre unter den Lehrenden als führender theoretischer Kopf herausragte.“ Feuersteins Archiv ist seit 2017 Bestandteil der Sammlung des Az W und bietet sich als Thema für eine theoretische Diplomarbeit an. Im Rahmen der Arbeit soll in einer Grobinventarisierung das Material erhoben und erfasst werden. Mit diesem Überblick kann dann in Absprache mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer eine konkrete Themenfindung erfolgen.

Design für Alle: Das Archiv des Instituts für Soziales Design als Forschungsquelle

„Soziales Design ist eine Haltung, die eine allgemein menschengerechte Gestaltung von Produkten, Objekten, Lebens- und Arbeitsräumen anstrebt und aus der sich ein bestimmtes Arbeitsprinzip ableitet.“ Das Institut für Soziales Design wurde 1975 gegründet und geht auf die Initiative der fünf Designer Dieter Berdel (1939), Herbert Hammerschmied (1946–1983), Hans Hovorka (1946–2002), Peter Pruner (1945) und Josef Seiter (1950) zurück, die sich kritisch mit Designausbildung und -praxis auseinandersetzten. Das Ziel ihrer Gestaltung war es, sich an den Bedürfnissen der Benutzerinnen zu orientieren. In Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen und mit Fachleuten aus den Bereichen Sozialarbeit, Ergotherapie und Rehabilitationsmedizin wurden gemeinsam erste Projekte formuliert, Ausstellungen gestaltet und Initiativen zur Schaffung von Normen für behinderten- und altengerechtes Planen und Bauen gesetzt. Mitbeeinflusst wurde die Idee auch von Tendenzen in Skandinavien und durch die Schriften und Arbeiten des aus Österreich stammenden Designers Victor Papanek. Das Archiv des Instituts für Soziales Design ist seit 2025 Bestandteil der Sammlung des Az W und bietet sich für eine theoretische Diplomarbeit an. Im Rahmen der Arbeit soll in einer Grobinventarisierung das Material im Archiv erhoben und erfasst werden. Mit diesem Überblick kann dann in Absprache mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer eine konkrete Themenfindung erfolgen.